今日は、学校の半分の学年の児童が学級閉鎖でいません。大放課もいつものような賑やかな声が運動場から聞こえてきません。校舎もなんとなく、しんとしています。明日は一学年、復帰の予定です。元気な声を楽しみにしています。

授業の様子

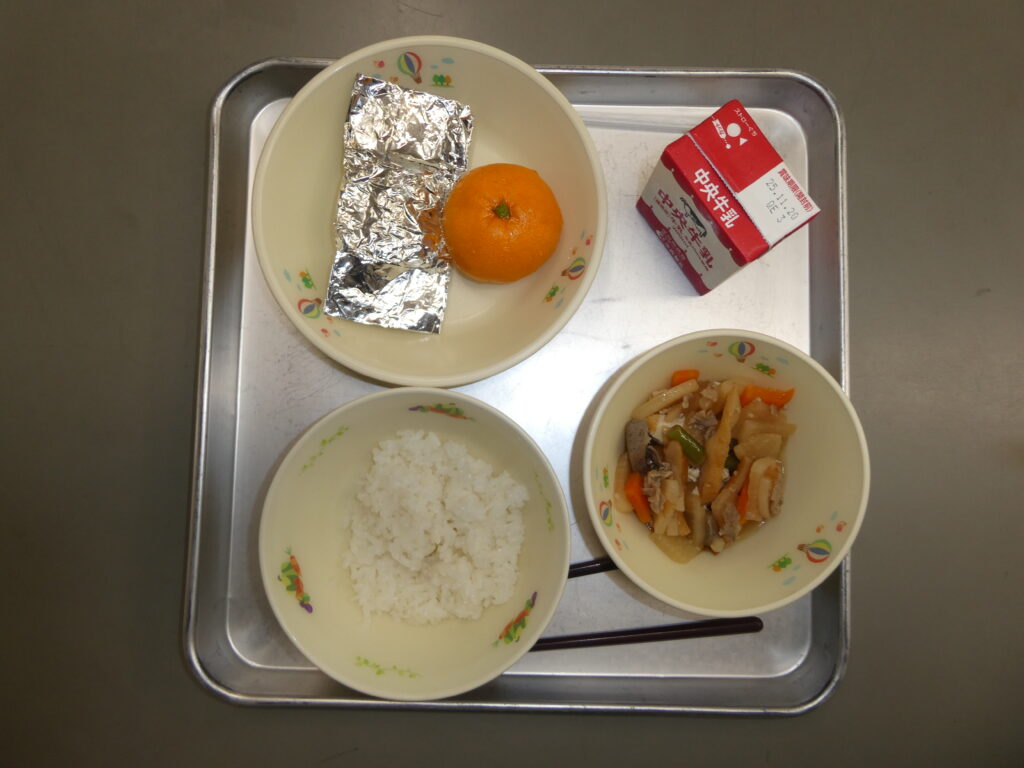

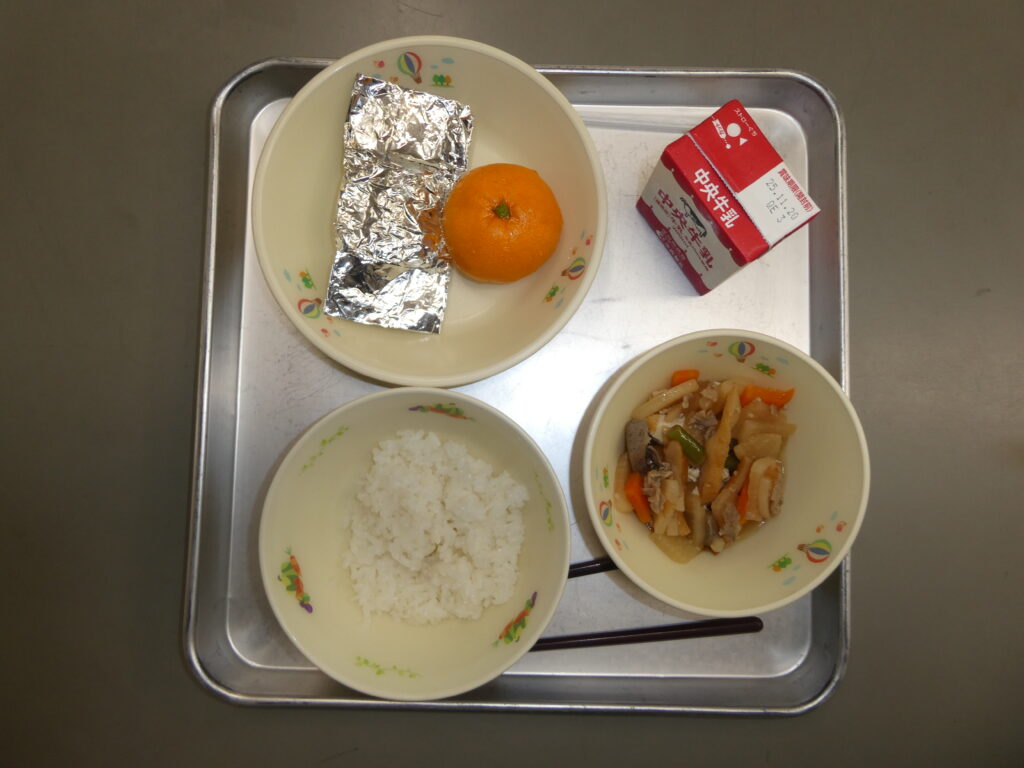

給食の様子

今日は、学校の半分の学年の児童が学級閉鎖でいません。大放課もいつものような賑やかな声が運動場から聞こえてきません。校舎もなんとなく、しんとしています。明日は一学年、復帰の予定です。元気な声を楽しみにしています。

授業の様子

給食の様子

昨夜からかなり冷え込み、今日は曇りのため日中も気温が上がりませんでした。学級閉鎖で児童の居ない教室もあり余計に寒く感じるのかもしれません。1日も早くインフルエンザが収束し、みんなでそろって過ごせる学校になる日が待ち遠しいです。

授業の様子

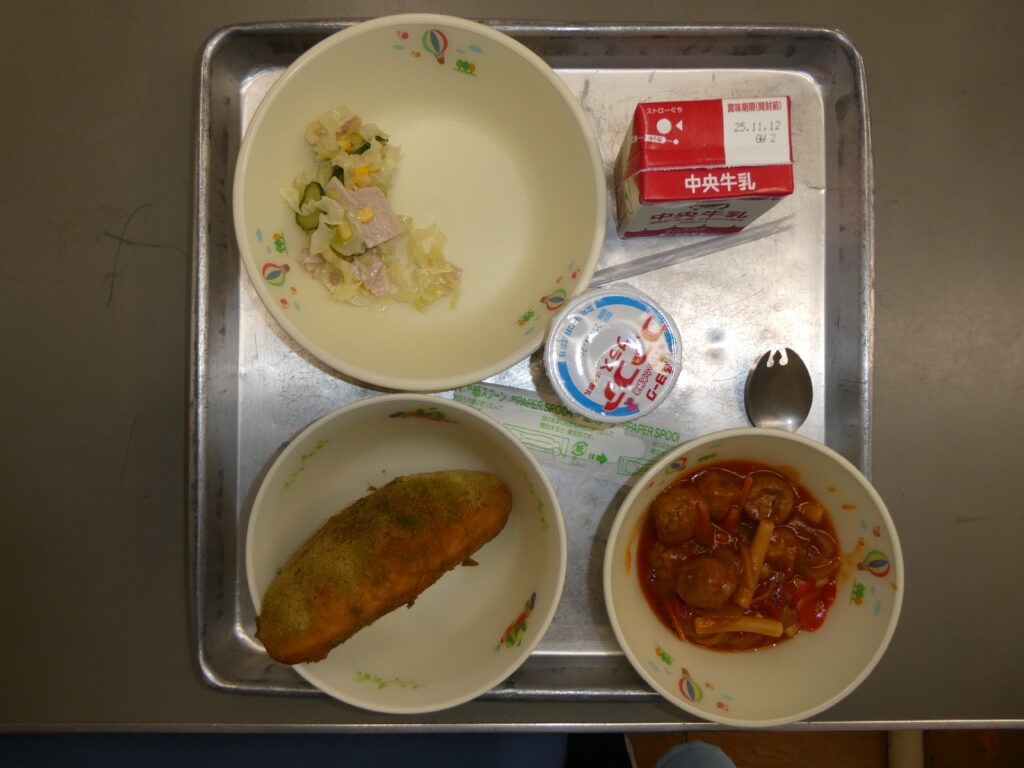

今日の給食

先週の土曜日には無事に校内運動会を開催できましたが、休みが明けるとまた別の学年にインフルエンザの感染がぱらぱらと出てきました。計画していた校外学習が中止になってしまった学年もあり、残念ではありますがなるべく早期に感染を食い止めるため明日からも2学年、閉鎖をすることになりました。給食も静かに前向き給食が続いています。

授業の様子

給食の様子

11月8日(土)

今日は、一生懸命に準備や練習を重ねてきた運動会を開催することができました。天候にも恵まれ力一杯身体を動かしたり、友だちを応援したりする姿にとても感動しました。残念ながら、インフルエンザ等でのお休みも数名いましたが、この運動会に向けてみんなでがんばったからこそ、今日の成功があるのだと思っています。

11月6日(木)

今日は久しぶりに暖かい日差しの秋の日でした。ここのところ運動会の練習で少し気ぜわしい毎日でしたが、今日は通常の落ち着いた授業でした。インフルエンザでお休みの子どもたちが早く元気になり、みんなで運動会を楽しみたいです。

今日の給食・児童の作品

11月5日(水)

今日は、ひと学年が学年閉鎖の中ではありますが今のところインフルエンザ感染症の広がりは見られなかったため、運動会総練習を行いました。曇りのため気温も上がらず少し寒い中での練習でした。子どもたちはてきぱきと動くことができ、予定より早めに終了しました。。

今日の給食

11月4日(火)

今日はインフルエンザ感染による欠席者がやや多く、集中している学年は早帰りをし、明日から2日間の学年閉鎖となりました。今週末には運動会を予定しており、なんとか実施できることを祈るばかりです。給食を前向き給食にしたり、手洗い・うがいを徹底したりと対策をしています。

運動会練習「大玉送り」

授業の様子

今日の給食

10月31日(金)

今日は、10月最後の日。秋はどこへ行ってしまったのかと思うような冷たい雨の降る1日でした。また、この気温差や気圧の関係か風邪気味の子どもが多くなりました。明日から3連休。後半は天気も回復するようなので楽しい休日を過ごし、休み明けにはそろって元気な顔を見せて欲しいです。

授業の様子

児童の作品・今日の給食

10月30日(木)

今日は、よく晴れ暖かい日となりました。大放課を使って高学年がリレーの練習を行いました。さすが高学年、先生からの短い指示でてきぱきと動きスムーズに進みました。

授業の様子

今日の給食