3年生の音楽の授業にお邪魔しました。今日はリコーダーの検定日だったのでしょうか、一人ずつリコーダーの演奏を聴いてもらっていました。順番を待っている子どもたちは、自分の席で一生懸命に練習をしていました。教室内を回っていると、「見て!合格の○をもらったよ」と教えてくれる子や、「ちょっと聴いて」と自慢気に演奏してくれる子がいました。

3年生の音楽の授業にお邪魔しました。今日はリコーダーの検定日だったのでしょうか、一人ずつリコーダーの演奏を聴いてもらっていました。順番を待っている子どもたちは、自分の席で一生懸命に練習をしていました。教室内を回っていると、「見て!合格の○をもらったよ」と教えてくれる子や、「ちょっと聴いて」と自慢気に演奏してくれる子がいました。

今日の授業後,半田警察署地域総務係から講師の警察官の方々をお迎えして,教職員を対象に「校舎内への不審者侵入に対する対応訓練」を行いました。想定は,「授業中に刃物を持った不審者1名が昇降口を通って2階の2年教室へ侵入し,刃物を振り回して児童に危害を加えようとする」というものでした。担任役の先生は,犯人役にとても落ち着いて対応しながら児童を避難させたり,同じ階で授業をしている他の学年の先生方が応援にかけつけたり,インターホンによる連絡によって不審者の侵入を知った職員室にいた教職員が110番通報や緊急放送したりしながら,想定されたように各自が考えながら行動しました。最後は,かけつけた警察官が不審者役を取り押さえ,訓練は終了しました。訓練とはいえ,終始,とても緊迫した状況が続きました。訓練後は,さすまたの使い方を教えてもらったり,訓練中のことを質問したりしました。講師の警察官の方からは,第一発見者が情報を拡散することや教職員の連携が大切であることを教えていただきました。

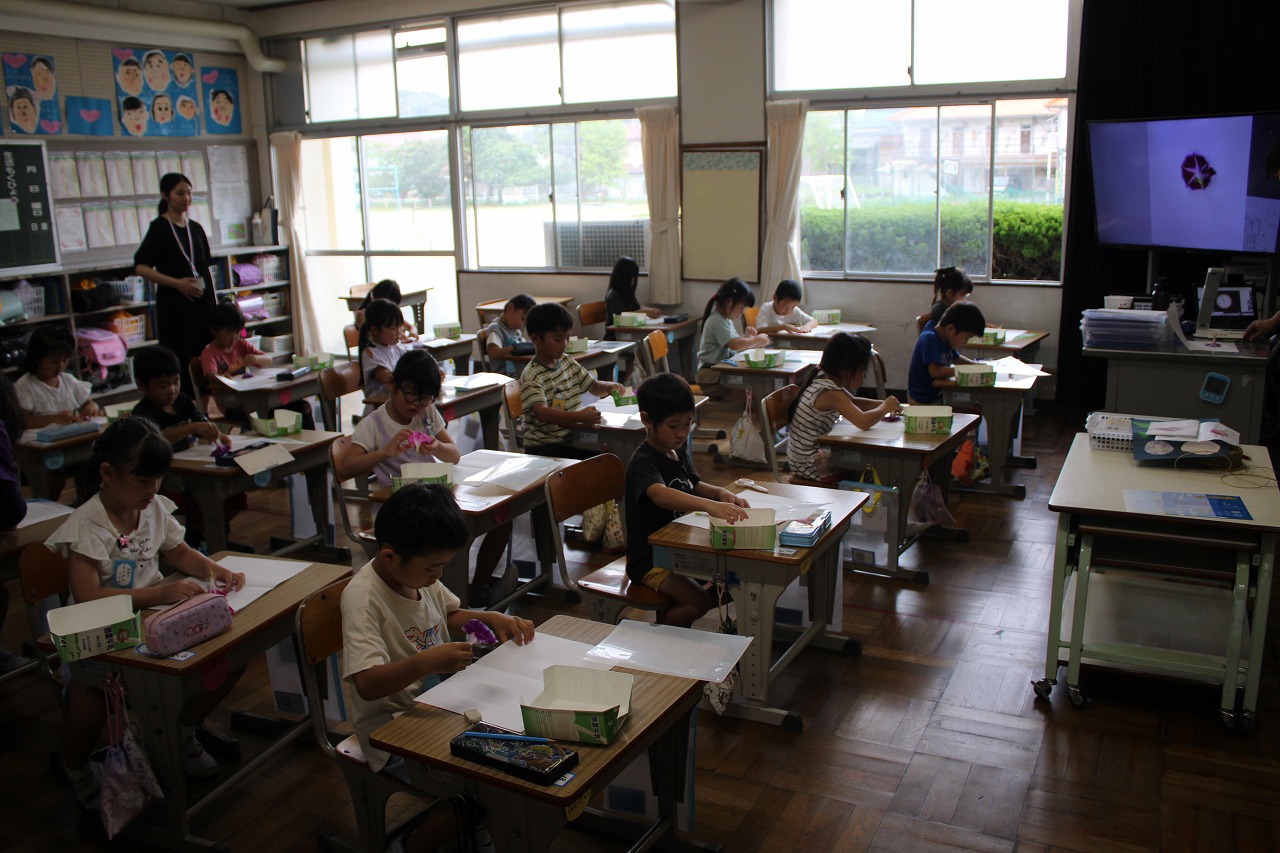

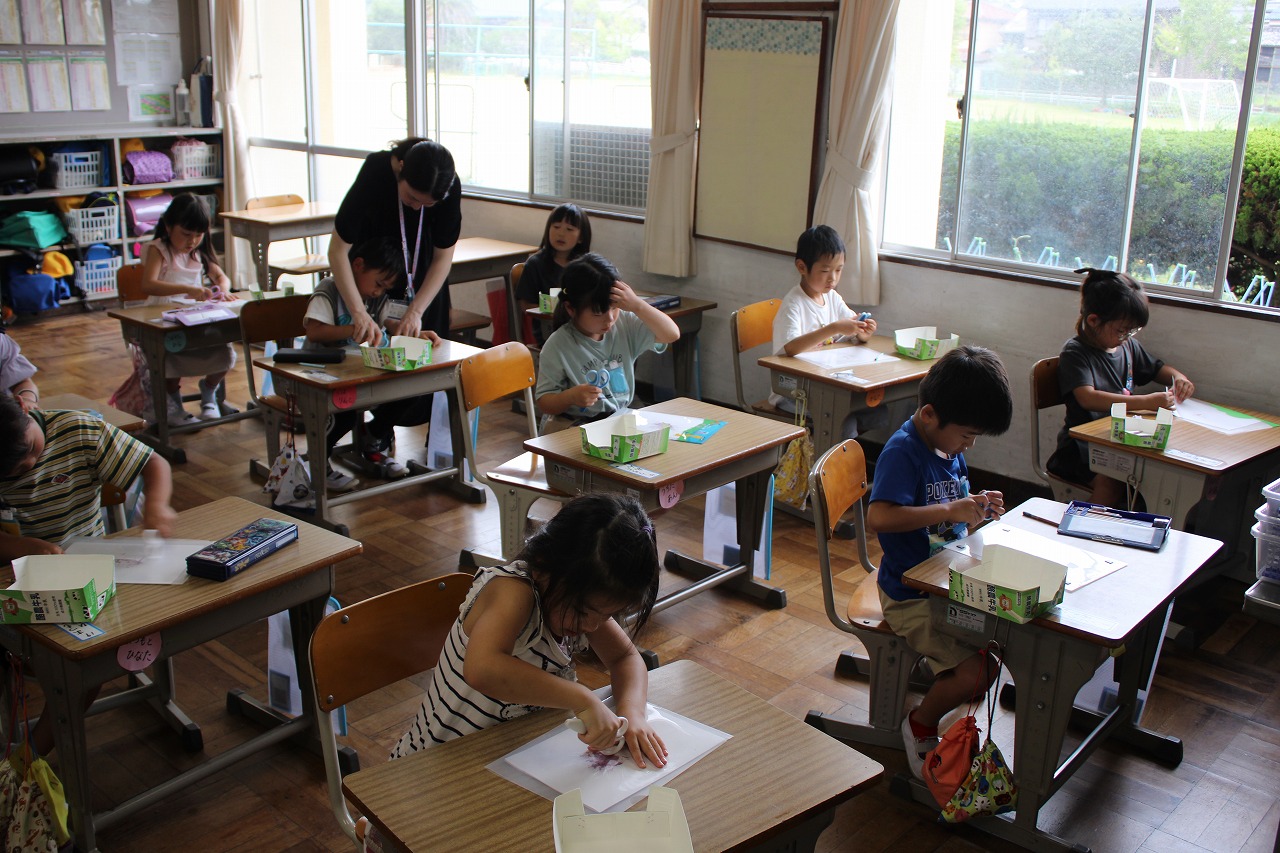

5月にまいたアサガオの種が、大きく成長して花を咲かせ始めました。その花を使って、押し花をつくりました。一人一輪ずつ花を摘み、厚紙に挟んでハサミの柄でごしごしとしごきます。(あまりに一生懸命にこすりすぎて、紙が破れてしまう子も。)そして、そ~っと紙を開いてみると・・・。きれいなアサガオの押し花ができました!みんな嬉しそうでした。

今日の4時間目,5年生が2つの教室に分かれて算数の授業をしていました。先週から,「割合」について勉強をしているそうです。大人でも「割合」と聞いて「苦手だ」と感じる人は多いと思います。「もとにする量」「くらべる量」「割合」を関係図にかいて解くことで,正しく解くことができていました。「割合」の知識は実生活の中でもよく使われるので,今のうちにしっかり身に付けて,苦手意識をなくしてほしいと思います。

また,6時間目には,児童会立会演説会と投票が行われました。まず,立会演説会では,立候補者が当選したら学校のために何がしたいのかという公約を述べながら最後のお願いをしました。選挙活動期間中は,給食の時間を利用して,推薦責任者と一緒に4年生から6年生の教室に行き,演説をしていました。立会演説会では,立候補者の真剣さが伝わり,聞いている児童も静かに聞き入っていました。次は,投票です。今回は,定員と立候補者が同数のため,信任投票となりました。選挙管理委員会や担当の先生からは,「自分の意志で投票する」という話があり,真剣に考えて投票する姿が見られました。結果は,明日の朝,昇降口に掲示されます。

最近,2年生は「お楽しみ会」の準備をしています。まず,学活の時間に何をしたいかを話し合いました。「射的をしたい」「コンビニで買い物ごっこをしたい」「お笑いをしたい」など,いろいろな意見がでました。そこで,射的の的やコンビニ,お笑いをする舞台などを作ることになりました。大放課や昼放課になると,とても楽しそうに製作する姿が見られるようになりました。当日が楽しみですね。

今日の5・6時間目に,「内海海岸物語プロジェクト」の方々に来ていただき,砂時計を作りました。「内海海岸物語プロジェクト」とは,『「砂時計の町,内海」を元気にするプロジェクト』で,「砂時計の町」として内海のPRをしているそうです。内海海岸の砂は,全国的にもとても細かい砂であることが有名です。その砂を使って,世界に一つだけの砂時計を作りました。内海海岸物語の方々が飾り付けに使える貝殻やシールなど,たくさんの材料を用意していただきました。グルーガンを使って,砂時計のフレームや砂時計を立てかける台を楽しそうに飾り付けしていました。材料選びからとても真剣でした。とっても素敵な砂時計が完成して記念撮影。家でどんな時に使うのか,とても楽しみですね。

1年生が生活科の学習で、砂場で砂遊びをしていました。事前にグループごとに何を作るか、計画を立てていたようです。シャベルで砂を集め、大きな砂山を作って楽しんでいました。砂山の周りに溝を掘って水を流したり、枝を拾ってきて橋を渡したり、泥団子を作ってのせてみたりなど、いろいろな工夫をしていました。(水汲みに何度も走る子、崩れる砂を粘り強く直す子、新しいアイデアを考えて提案する子。子どもたちにとって、「遊び」はとても意義のあることだと改めて感じました!)

今日は、ICT支援員さんが来校され、1・3・6年生の情報教育の授業に入ってサポートしてくださいました。

1年生にとってはタブレット端末に触れるのは初めてです。まず電源の入れ方や落とし方、ログインの方法など、基本操作を教えてもらいました。その後、カメラ機能を紹介してもらい、隣の友達を互いに写真に撮ったり、QRコードを読み取ったりしていました。

6年生では、kahoot(カフート)というアプリケーションの使い方を教えてもらっていました。このアプリは、クイズの出題者に対して、みんなが解答者として参加できるアプリだそうです。うまく使えば、さまざまな授業で全員が参加できる活動として生かせそうです。今日は、みんなでクイズ大会をして盛り上がっていました。

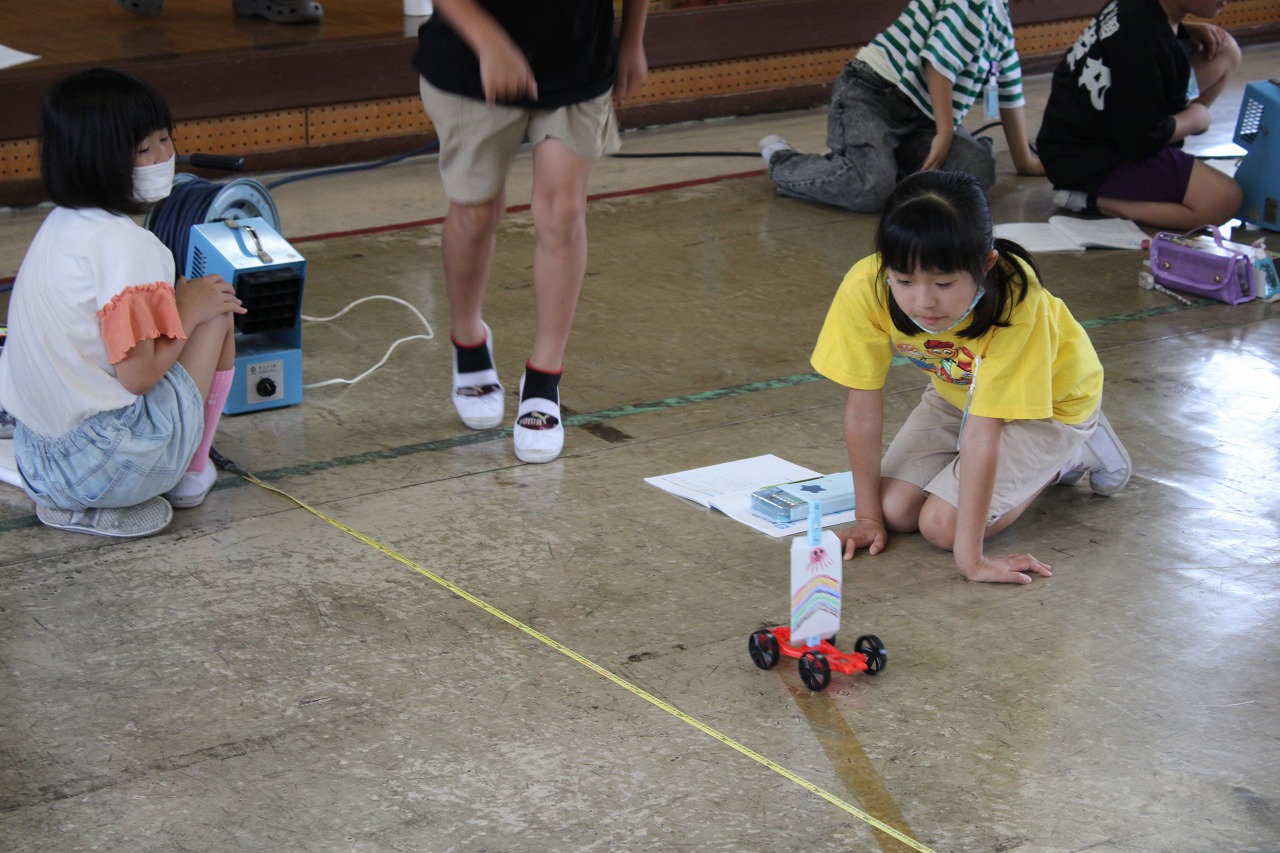

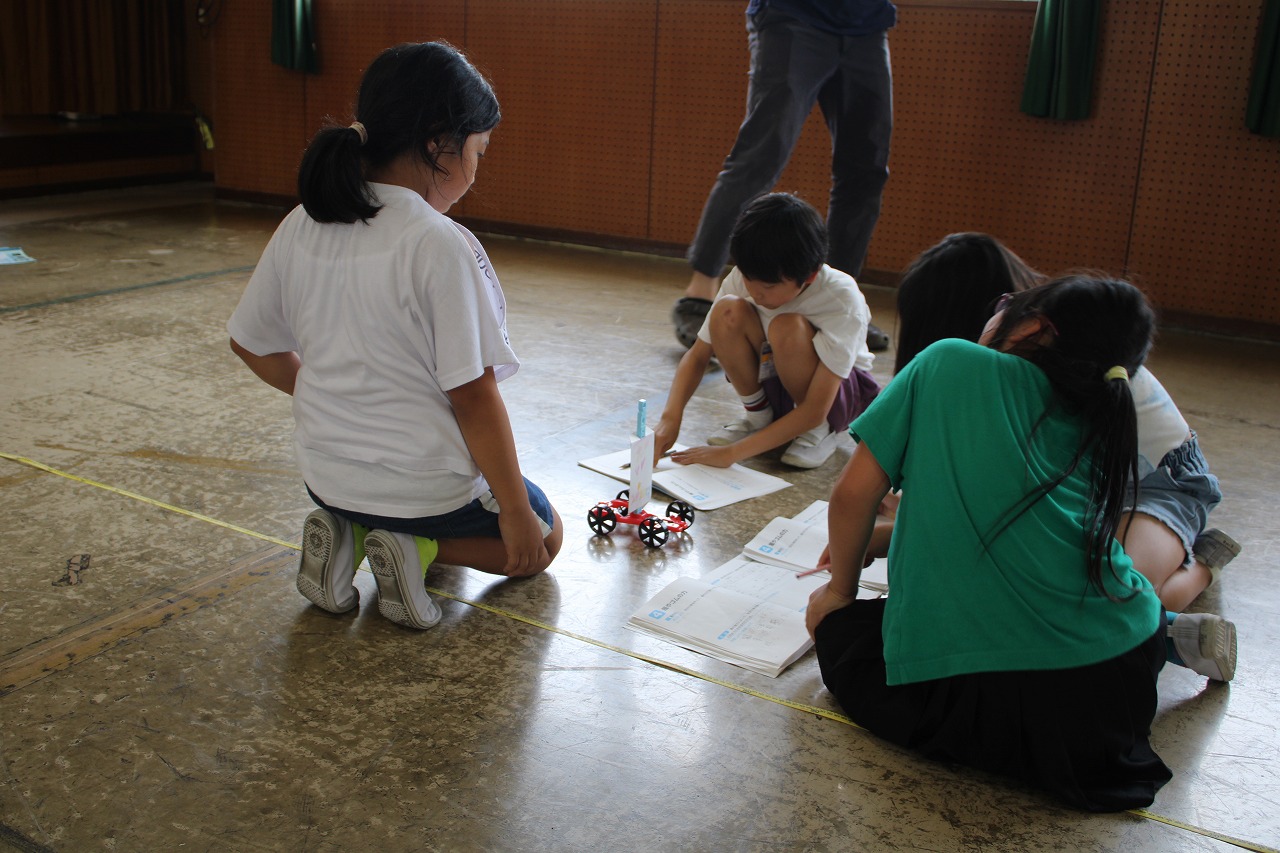

3年生が理科「風のはたらき」の実験で、組み立てた車を風の力で走らせていました。風の強さと車が進む距離の関係を調べたようです。車をセットする人、距離を計測する人、記録をする人など、グループで協力して実験をしていました。さて、風は目に見えませんが「ものを動かす大きなエネルギーをもっている」ことに気がついたでしょうか?