10月13日(水)

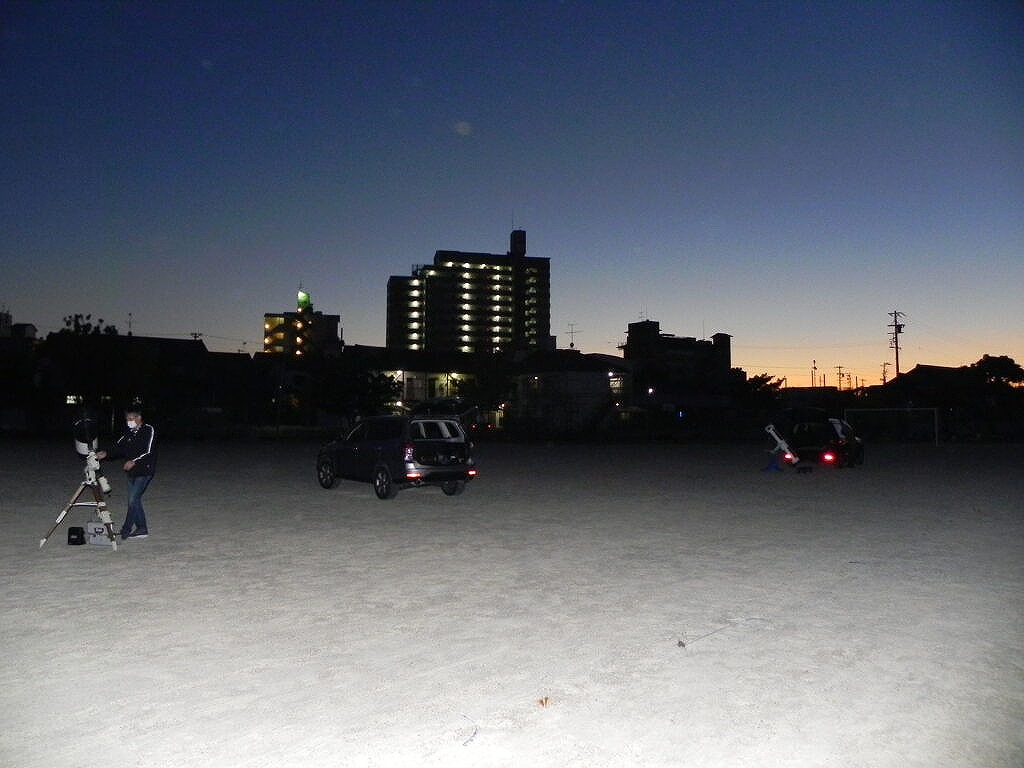

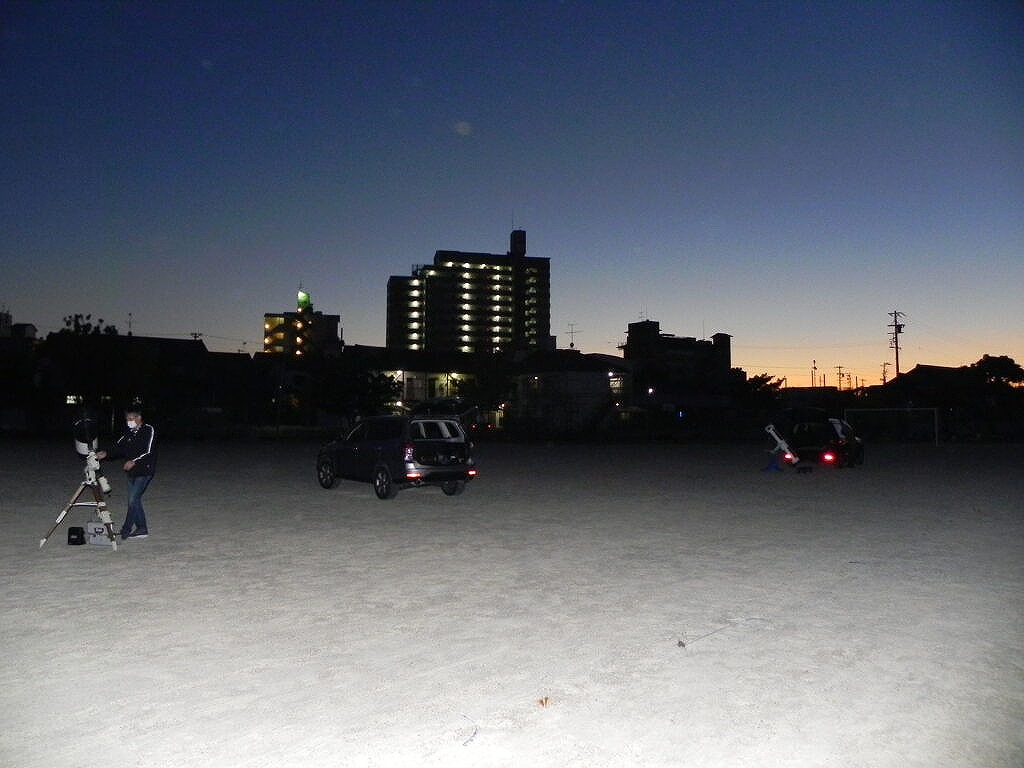

明日の夜は、ご都合のつくPTA委員の皆様にご協力いただきながら、家推会企画「星の観察会」を行います。天気予報では、絶好の夜空になりそうです。最終判断は、明日正午のメール配信をお伝えします。講師は、今年も地元在住の半田市「空の科学館」職員のHさんにお願いしています。参加対象は、お申し込みいただいた4年生児童とそのご家族です。秋の夜、自然の美しさを味わう機会になれば幸いです。

昨年度の「星の観察会」

半月の観察(令和元年度)

天体の説明(令和元度)

10月13日(水)

明日の夜は、ご都合のつくPTA委員の皆様にご協力いただきながら、家推会企画「星の観察会」を行います。天気予報では、絶好の夜空になりそうです。最終判断は、明日正午のメール配信をお伝えします。講師は、今年も地元在住の半田市「空の科学館」職員のHさんにお願いしています。参加対象は、お申し込みいただいた4年生児童とそのご家族です。秋の夜、自然の美しさを味わう機会になれば幸いです。

10月13日(水)

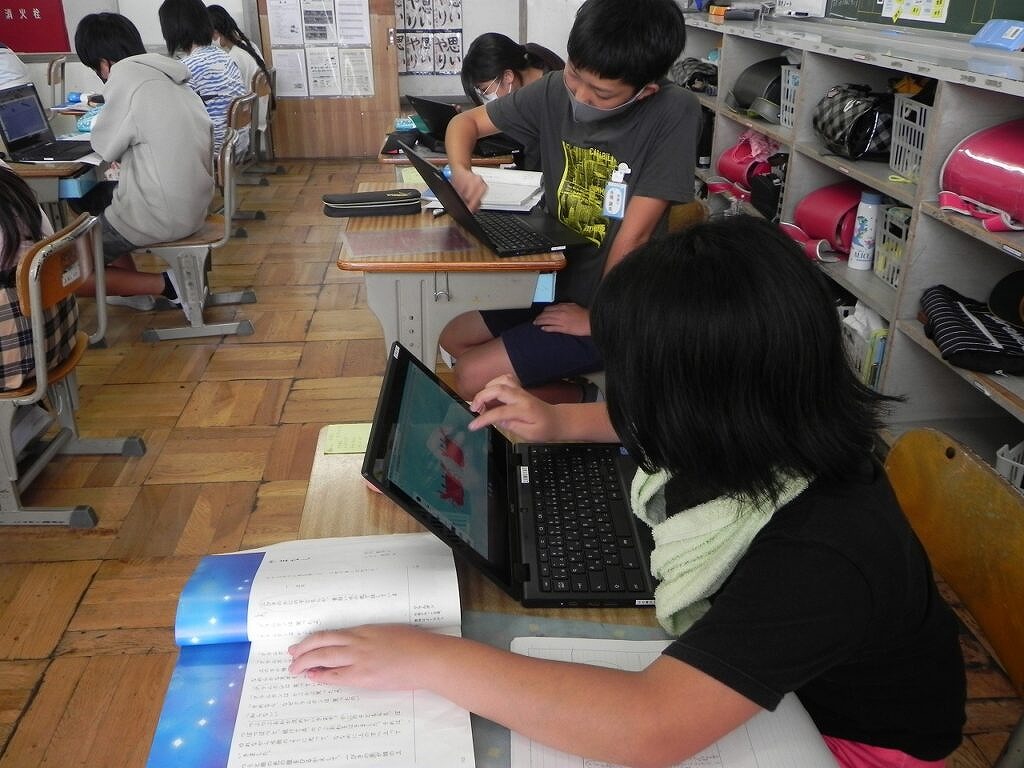

5年生が、外国語科(英語専科Y先生の指導)で取り組んでいた体育館、図書室、特別教室などの校内掲示板ができあがりました。レイアウトは児童が選び、日本語と英語表記で、児童オリジナルのイラストも添えられています。以前の卒業制作で扉についている木製案内板もありますが、今回は、両面で2種類あり表と裏を入れ替えたり、毎年5年生が作成し更新していくこも可能にする工夫がなされています。今後、親しみやすいよりよい学校環境を、自分たちでつくる意識の一例になることを期待しています。

10月13日(水)

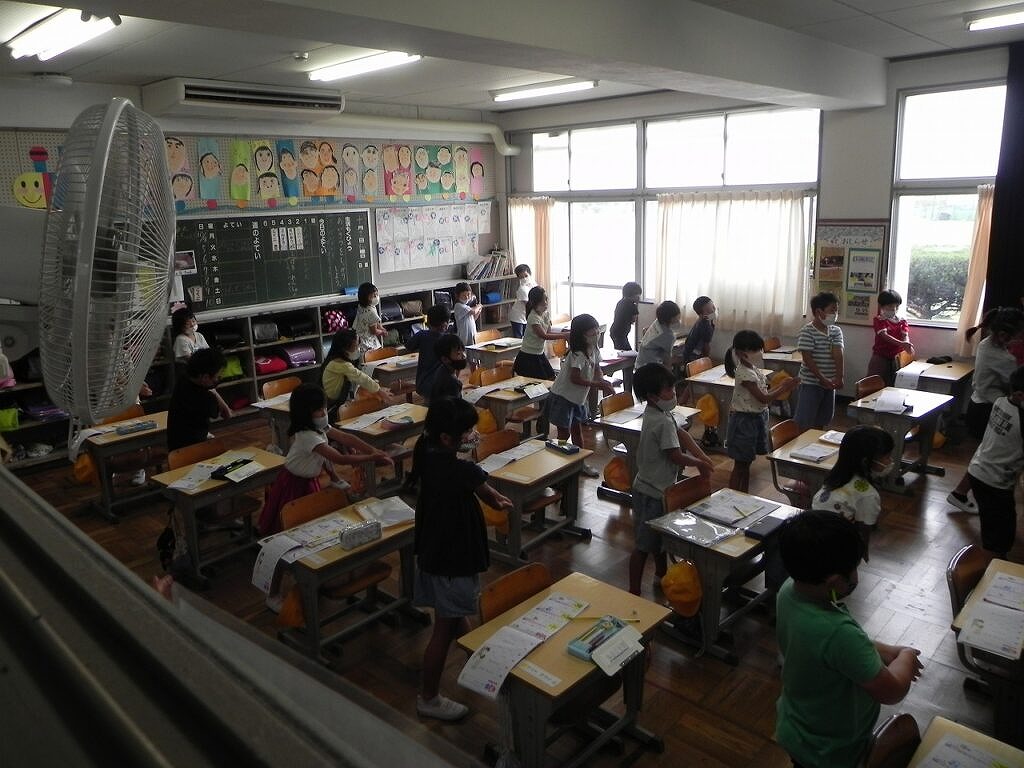

コロナ禍が一時的に落ち着き、大運動会を経て、子どもたちに日常が戻りつつあります。「学びの秋」、子どもたち共に学ぶ教育実習H先生の実習も、今週でコンプリートです。

*明日は、11月9日(土)に実施予定の「学芸会」のご案内を配布します。昨年度に続き、運動会同様保護者の皆様は一世帯2名までとさせていただきますので、ご了解をお願いいたします。(保護者の参観は、対象学年毎に入れ替わりとなります)

10月12日(火)

10月は「つるべ落とし」と言われるほど、日没が早く感じられます。運動会も終わり、4年生以上は、授業後部活動に全力で取り組んでいます。運動部は10月30日(土)に6年生を中心とした「豊浜小学校との交流会」(今週末ご案内)も決定し、音楽部は学芸会の発表に向けて練習に力が入ります。学校は、自分たちで楽しみを創る場所、高学年の自覚を頼もしく思います。

努力する過程・成果発表の場は、勝っても負けても、成功しても失敗しても、子どもたちに価値ある体験として、「生きる力」となっていきます。

10月12日(火)

運動会代休明けは、季節外れの暑さが続く一日となりました。5・6時間目3・5年生騒動学習では、地域の先生の「きずなの会有志」の皆様にご来校いただき、5年生はバケツ稲の観察、3年生はスイセンの植栽に向けてきずなの会のみなさんと、初顔合わせの時間をもちました。

コロナ感染症の落ち着きで、安心感をもって活動に取り組むことができます。実りの秋、冬に向けて「町の花」にふれあう長年続く活動が、本校総合学習の暦となっています。

*2週間後、10月26日(火)に5年生はいよいよ稲刈り、同時進行で3年生が校庭の周辺にスイセンの球根を植える予定です。

10月11日(月)

修正が間に合わなかったカレンダーは、「スポーツの日」と記されていますが、東京オリンピック・パラリンピック開会式日に移動したため、世の中は通常の月曜日です。本校は、運動会代休としてお休みしています。今週は明日12日(火)からスタートです。

*今日も季節外れの暑さが続く日となりましたが、今週末にかけて高温は徐々に下がり、秋らしさを感じられるようになる予想です。(「秋よ来い」(^_^))

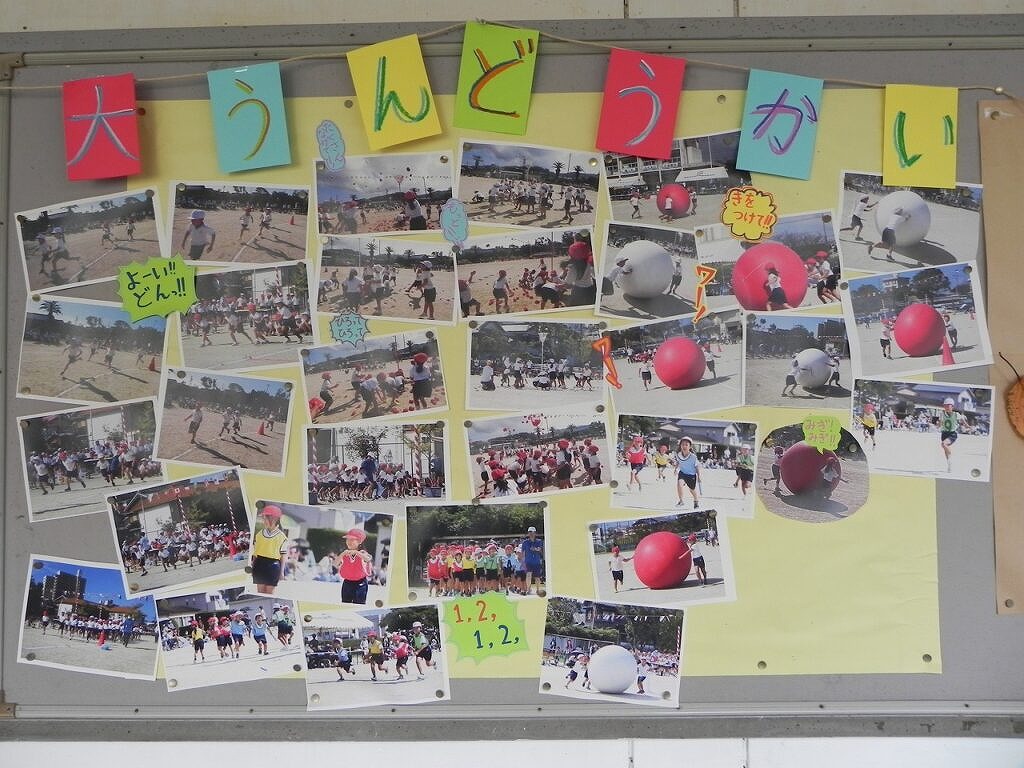

10月9日(土)

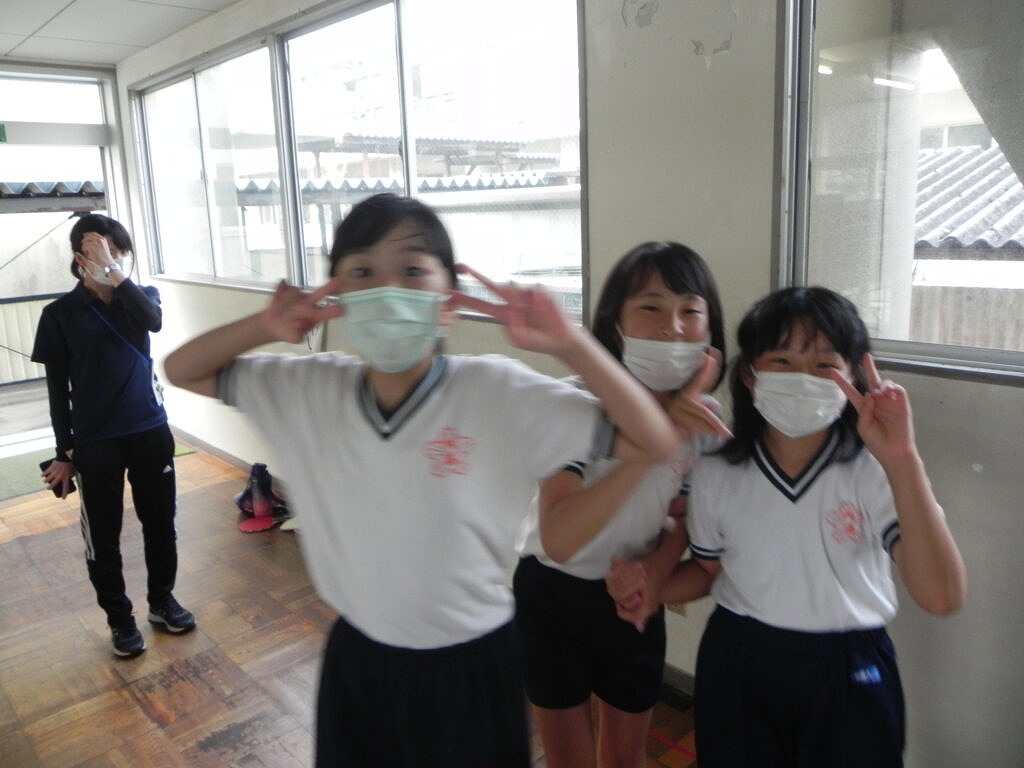

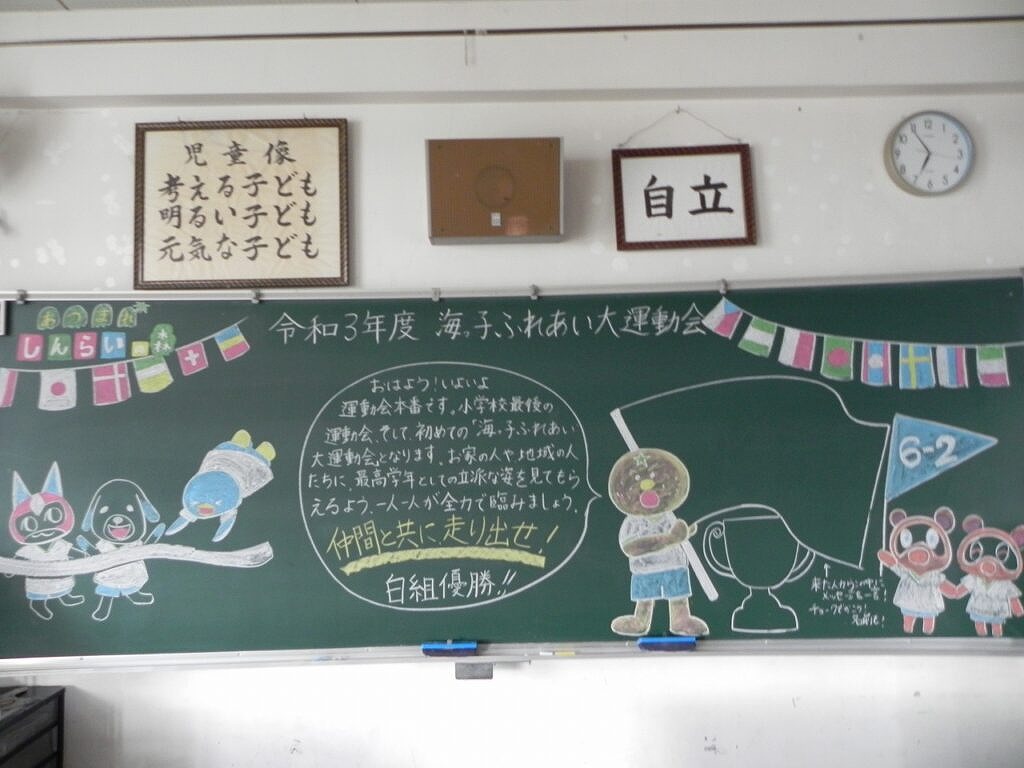

児童会テーマを実現、「仲間と共に 走り抜けた」一日を写真で紹介します。

*児童は競技中はマスクを外し、退場後に手洗い・控え席の手指消毒を徹底しました。

*今年度の優勝は白組! 紅組も大健闘でした。

*スポーツ協会と家庭教育を進める会より、参加賞でお菓子とドリンク、メモ帳をいただきました。がんばったすべての子どもたちによいご褒美となりました。

*晴天で強い日差しが照りつける中、ご観戦・ご声援ありがとうございました。今回紹介しきれなかった記録写真は、メモリアル「大運動会」として、来週紹介していきます。運動会の余韻・自信を大切に、次は11月6日(土)「学芸会」を次の舞台として、充実の2学期が進みます。

10月9日(土)

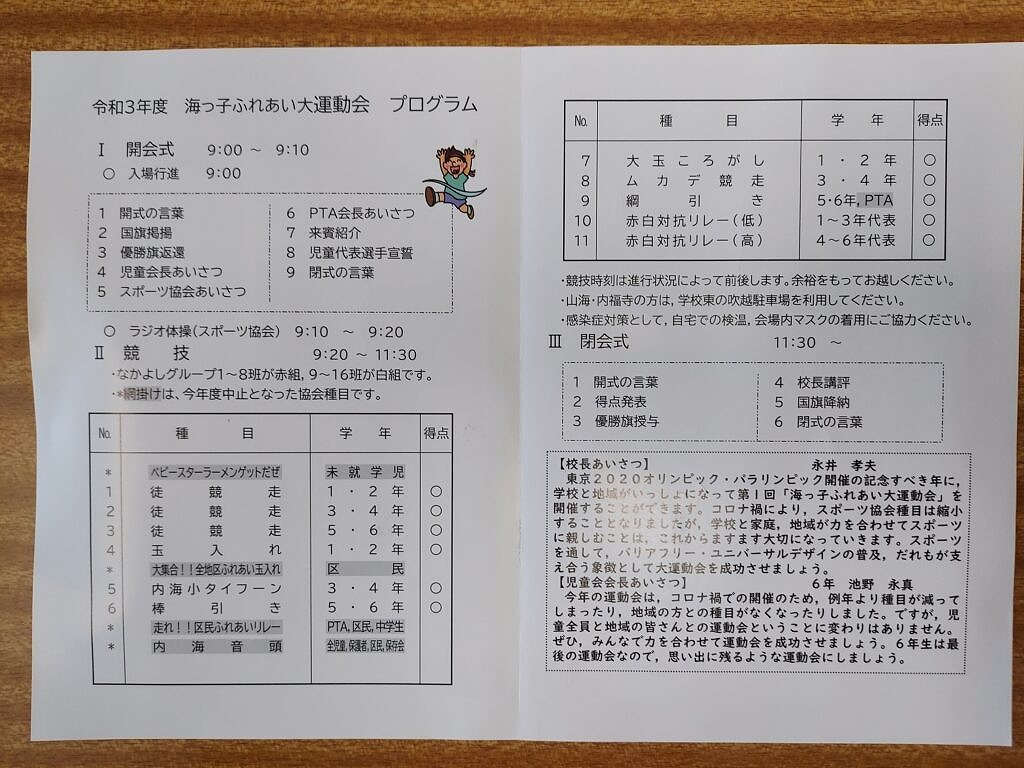

コロナ禍(デルタ株のまん延)も収束傾向、秋晴れの絶好の天候で「海っ子ふれあい大運動会」を実施いたします。子どもたちの元気を、保護者・地域の皆様に全力で届けられるよう努めて参ります。以下、ご来校の際にご留意をいただきたいことを記します。ご理解ご協力をよろしくお願いいたします。

1 来校は、保護者2名までとさせていただきます。ご自宅で検温し、校内では原則マスク着用をお願いします。また、季節外れの暑さも続いていますので、飲み物等もご持参いただき健康管理にご留意ください。

2 保護者席は、川西・川東・山海の3地区で指定させていただいております。密を避けるためテントは設置していませんので、各自必要に応じ日傘等をご用意ください。

3 吹越駐車場は、山海・内福寺地区の方のみとなります。台数に制限がありますので、乗り合わせ等ご配意ください。近隣の住民にご迷惑となる駐車はお控えください。

4 トイレは、校舎北側屋外及び体育館をご利用ください。

*運動会終了後、児童はお弁当を教室で食べ、14:00「班長下校」(2~6年生は学年下校・1年生は通学班長と一緒に下校)します。

*10月11日(月)は、大運動会代休です。

10月8日(金)

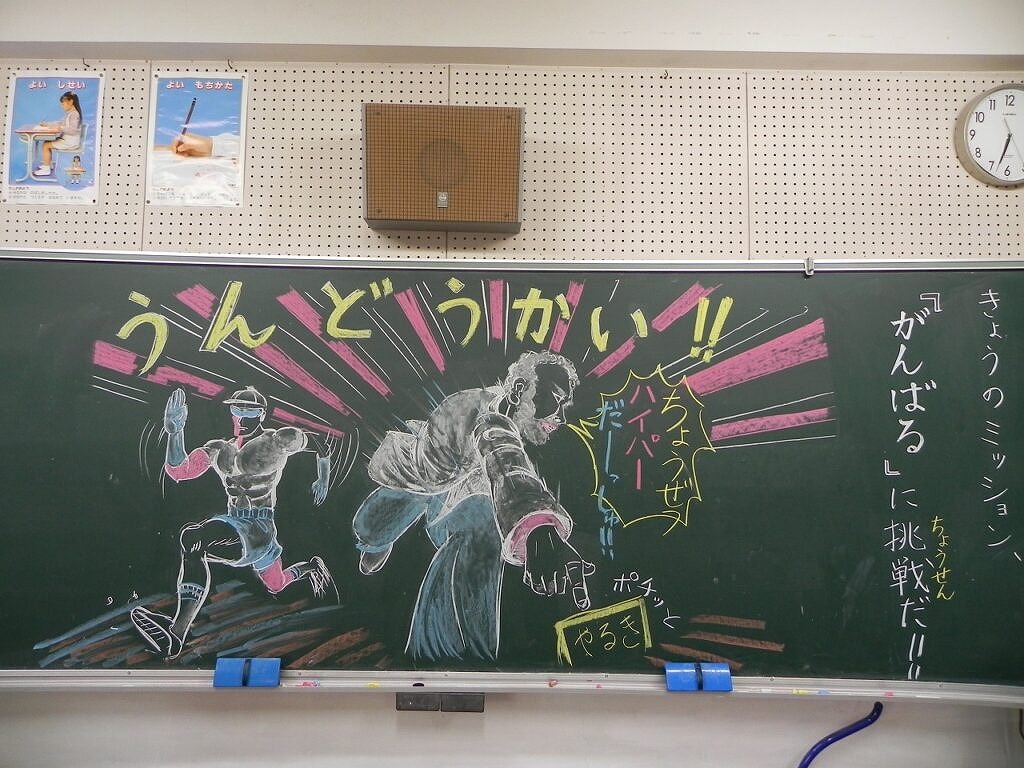

第1回「海っ子 ふれあい大運動会」前日となりました。新型コロナ感染レベル2を受け、大放課を縦割りグループで遊ぶ「なかよしタイム」も復活。わくわく・ドキドキと練習・準備の一日の様子を随時更新していきます。

*共催となるスポーツ協会会長さんも、夕刻に様子を見に来てくださいました。よい天気、笑顔があふれる一日になりますように・・・。

<校長室だより「海っ子」4スピンオフ>

内海・山海に住む子どもたちという意味で「海っ子」を冠につけた第1回の運動会を、いよいよ開催することができます。コロナ禍で当初企画した内容の変更を余儀なくされ、協会関係者にご迷惑をおかけすることとなりました。PTA種目も中止する中で、唯一実施にこだわったのが「ラジオ体操」です。区長会・協会主催の夏期ラジオ体操会は、2年連続中止となり、地域で長年続いてきた「ラジオ体操」に親しむ機会がなくなっています。大運動会のふれあい種目として実施することで、ラジオ体操会中止を補い、お年寄りまで気軽に親しめる体力つくりとして定着を願いました。今年度は先生オリジナルのラジオ体操動画も作成し、子どもたちはより意識を高めて練習し、当日を迎えることができます。運動会は、競走(競争)することが目的ではありません。運動に親しみ、汗を流す時間を共に過ごすことで、生涯に渡って健康的な体力つくりをする動機付けとプラスの思い出が、主目的となります。時に相手に勝ったことを喜ぶ「バンザイ」も、全力を尽くして競い相手をリスペクトするからこそ生まれる喜び(勝って当たり前ではない)から生まれるものです。更にそれを讃える拍手の大きさが、運動会の成功の標となります。長期間に渡るコロナ対策を継続し、「大運動会」を実施できる環境をつくってくださった保護者・地域の皆様に、改めて感謝申し上げます。

10月7日(木)

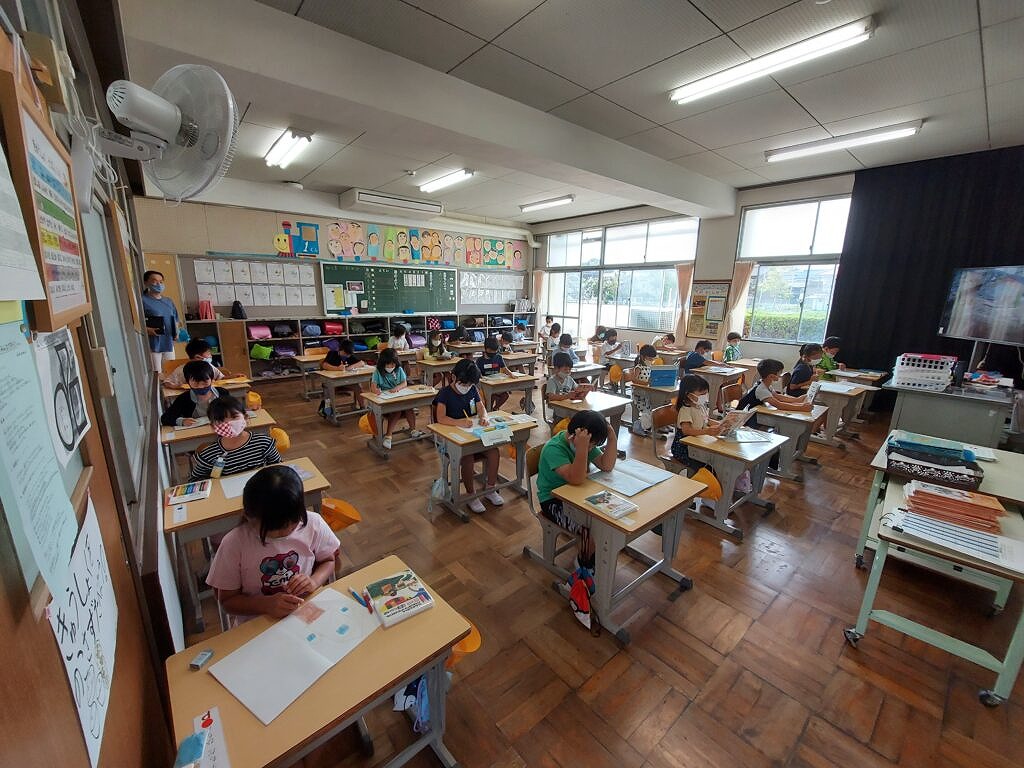

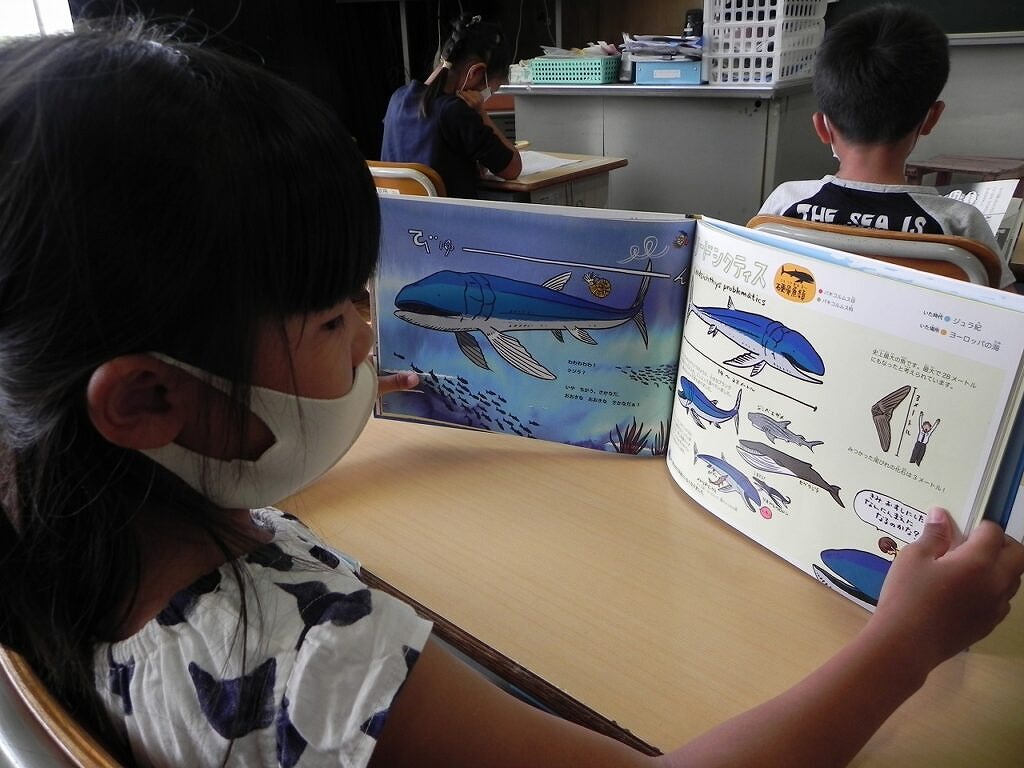

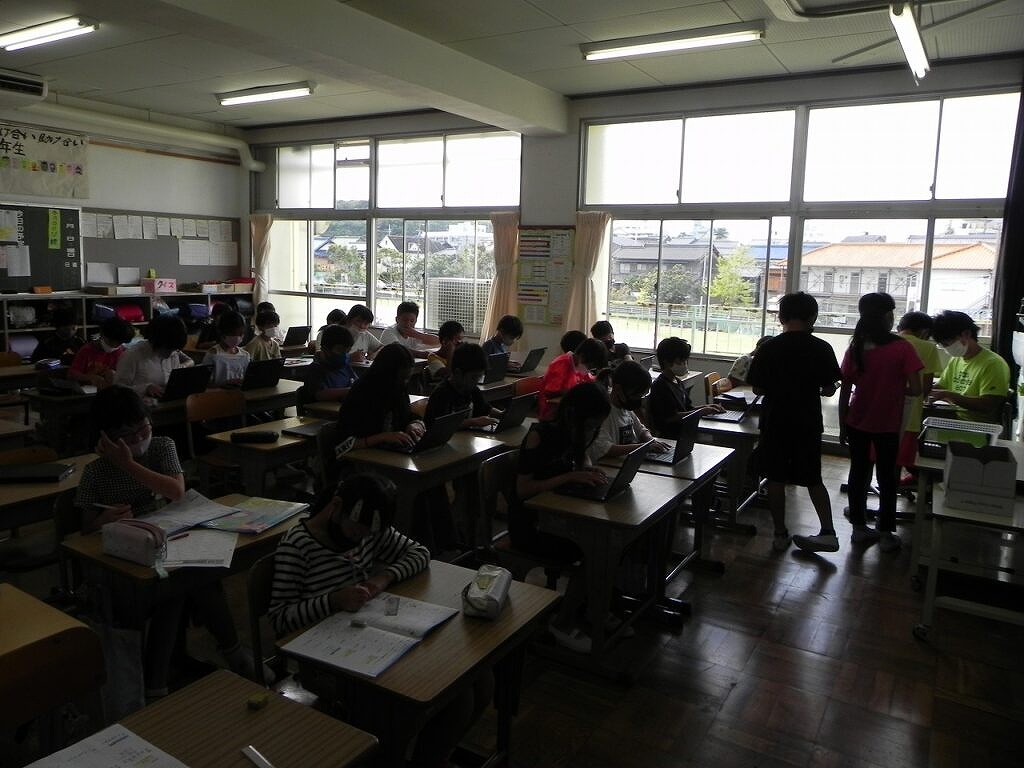

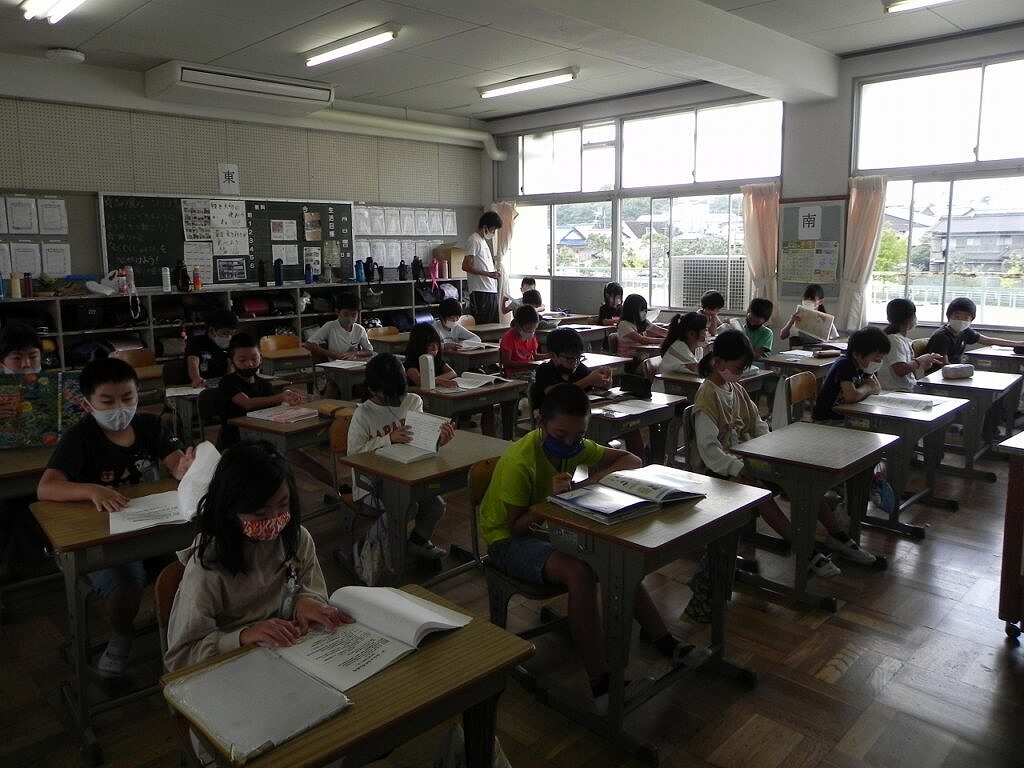

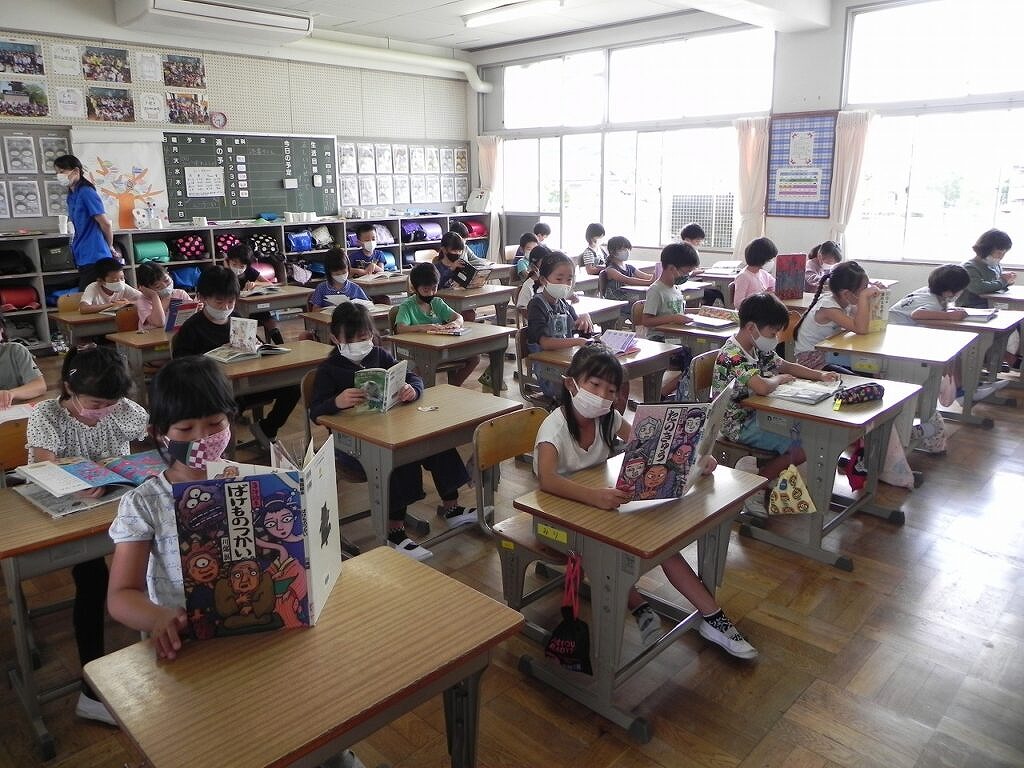

今日は、大放課に「大運動会」に向けて最後の赤白リレー練習を行いました。受け渡しの相手を間違えないように、「右手でもらい、左手に持ちかえて渡す」ことを確認し、実際にトラックを走って練習しました。各学年の代表選手という自覚と誇り、声援を受ける資格も十分な走りっぷりでした。運動会間近となりましたが、気持ちが高揚する時期だからこそ、一日のスタートは落ち着いて・・・。読書タイムの各教室の様子と合わせて紹介します。