1月26日(金)

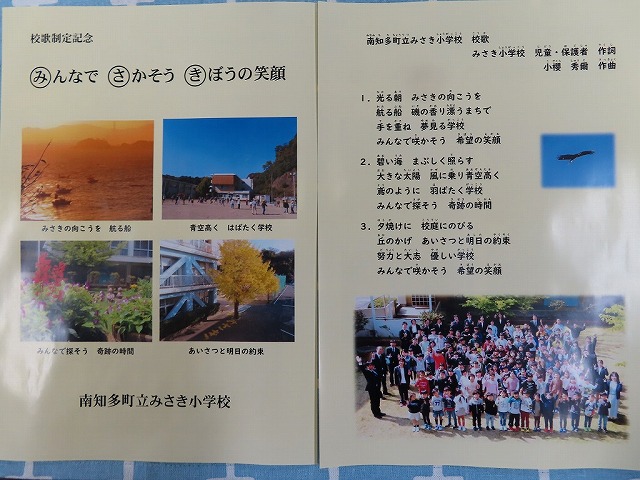

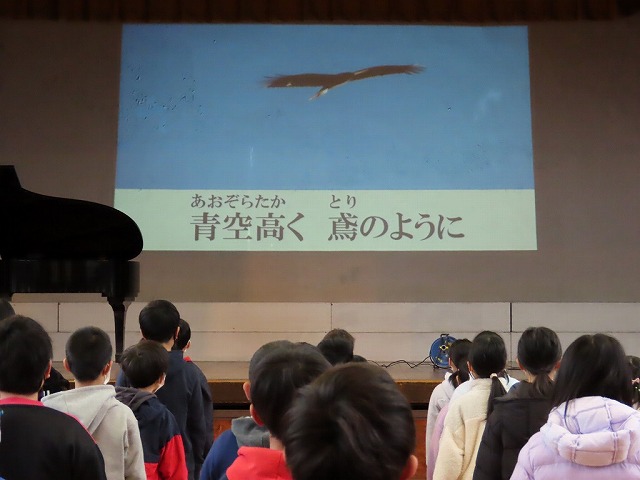

学校の三種の神器と言えば、校旗・演台、そして校歌でしょうか。節目とする儀式的行事に欠かせないもので、特に校歌は子どもたちが主体で変化し活動の成否を図る指標でもあります。入学式では、校歌を知らない新1年生に高学年がこれから6年間の愛唱歌として披露する場が通常ですが、今年度は校歌がまだなく、「開校ソング」として高学年が披露した「この星に生まれて」の合唱で花を添え、その後校歌ができるまで全校児童が「第2校歌」として、各行事で歌ってきました。

開校半年を過ぎ、みさき小学校の学校生活が安定する中で、児童・保護者の皆様に歌詞となる言葉を募集し、町教育委員会より元教育委員の池戸義久様を通じて小櫻秀爾氏に依頼していただき10月末には原曲ができあがりました。12月には5、6年生が合唱練習を始めました。

3学期始業式から全校で歌う場を設け、1~4年生も練習を開始。歌詞の意味、曲の流れを覚えられた約一月後の2月2日(木)校歌制定に関わってくださった代表の皆様をお招きし、児童の歌声で感謝の気持ちを表すセレモニーを設けることとしました。

開校初年度、教育計画は子どもたちの姿、保護者・地域の皆様のご要望を踏まえながら、10ヶ月が過ぎようとしています。「校歌制定セレモニー」で、子どもたちが関係の皆様に感謝し、また学校としての形を創り上げた誇りを「校歌」として表現する場になることを願い、児童実行委員が準備をしています。

*みさき小学校校歌の前奏は、童謡「春が来た」をイメージする曲調となっています。「春がやってくる、同様のわくわく感をもって校歌を歌って欲しい」そんな小櫻氏の意図が感じられます。

*校歌を紹介するリーフレットができあがりました。校歌制定セレモニー前日2月1日に、お子さまを通して配付いたします。同日の入学説明会でも資料として配付し、地域の皆様には地域回覧板で紹介いたします。