1月17日(月)

3学期も2週間目に入り、ますますたくましくなっている1年生の授業(体育・算数)の様子をご覧ください。

整列もばっちり

頭を手の間に入れて、ぐるりん!

勢いよく、前転できるよ

ちょっぴりどきどき、後転練習

45本数えられたよ!

10のかたまりとばらで数えているよ!

大きい数は10の束にすると数えやすいね♪

2人で力を合わせて

数えたよ

1月17日(月)

3学期も2週間目に入り、ますますたくましくなっている1年生の授業(体育・算数)の様子をご覧ください。

1月17日(月)

今日は、大放課後に「緊急地震速報」の警報音を流し、抜き打ちの地震避難訓練を行いました。一昨日のトンガ沖火山噴火による津波注意報も経験し、子どもたちの意識は高く大放課の楽しさを切り替えて、多くの児童が真剣に取り組むことができました。通常の訓練に一つ事前予告なしのポイントとして日頃避難で使う大昇降口が地震の破損で使えなくなったと過程し、急遽避難ルートを変更する試みも行いましたが、各児童は大きな混乱なく落ち着いて対応することもできました。

その後の非常食喫食体験は、5年生が家庭科の授業として全校児童分の備え付けのレトルトカレーを温め、各学級で試食をしました。「正しく恐れる」ことは、防災にも当てはまります。「地震津波でも生き抜く」防災力を、子どもたちとともにめざしていきたいと思います。

1月19日(月)

オミクロン株の感染拡大は、依然としてピークが見えない状況が続きます。町内でも新規感染確認が日常となりつつあり、学校・家庭における感染対策も一段上のレベルが必要な状態です。町内最多の200名を超える児童がいる本校では、当面朝会をふたたびリモート方式にするなど、物理的に児童の移動や接触機会を減らすことも必要となっていきます。教育活動の継続のために必要なことは実施方法を工夫して、「学びの保障」を図っていきます。

現状では、校外学習や入学説明会等、学年単位の行事は実施予定ですが、2月の授業参観につきましては、今週末の感染状況を踏まえ実施の有無を判断させていただきます。一方、県下「まん延防止等重点措置」または「緊急事態宣言」に類する内容が発令された場合は、残念ながらこれまで実施してきた活動も見直しが必要と考えています。児童や大人への3回目のワクチン接種は、しばらく時間を要します。ご迷惑をおかけする状況も想定されますが、ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。(校長)

1月14日(金)

大放課に児童会主催でなかよしタイムが行われました。1年間なかよしグループを引っ張ってきた6年生と一緒に遊べるのもあと少し。

寒い寒い大放課でしたが、子どもたちの声が運動場と体育館に響いていました❄️

*児童会活動の基盤となる「なかよしグループ」(縦割り班)ですが、昨年度のコロナ禍にある中、異学年交流の場の持ち方が感染対策から難しくなっています。今回は、屋外や体育館等、広い空間での交流活動となりました。次年度からすべての学年が単学級となり、多様性を重視する意味でも、異学年交流の意義はより高まっていきます。遊びを通して、学級外の異学年集団の場を確保し、自由な発想で一緒に過ごす文化的な活動も、「なかよしタイム」に加わる時が再び来ることを願っています。

1月14日(金)

ご紹介が遅くなりましたが、一昨日12日(水)朝、PTA会長(兼家推会副会長)I様のよびかけによるあいさつ運動3回目が、本校校舎南側通路で行われました。冬らしい寒い朝となりましたが、子どもたちの心もいつもよりほっこりしました。コロナ禍に寒さも加わり、ついつい縮こまりがちな季節ですが、笑顔と明るいあいさつで乗り切っていきたいと思います。(ご多用の中、ご協力に感謝申し上げます。)

年明けからオミクロン株への感染が急速に広がっています。新型コロナについては、学級2~3名の感染を「学級閉鎖」とする基準が示されています。学級閉鎖にならなくても、個人的に濃厚接触となった場合は、2週間程度の待機が必要となります。どのような状況になっても学年に応じて対応できるよう、自宅へのタブレット端末持ち帰りを想定して準備を進めています。

今日は1年生、3年生、4年生が情報アドバイザーの方に支援を受けながらそれぞれの学年の実態に応じた活動を行いました。1年生も少しずつではありますが、タブレットを学習教具として使えるようになってきています。学びが止まることのないよう、様々な手段の一つとしてタブレット活用を進めています。

*タブレット端末持ち帰りについては同意書のご提出をお願いしていますが、「家庭持ち帰り時のタブレット端末破損」について、ご心配をいただくお声を複数いただきました。貸与備品であることから、故意や屋外放置等明らかな管理不行き届きの場合は、弁償責任を問わせていただく場合も考えられますが、児童による通常の使用時の破損や発達段階に応じた過失の場合は、弁償を求めるものではありませんのでご承知ください。(家庭持ち帰りは、高学年より順次試行する予定です。その際は、通信環境の確認と学習に限定して使用をお願いします)

1月13日(木)

真冬の寒風が吹く日が続きます。昨日は、3年生が知多南部消防署の職員の皆様のご協力により、社会科消防署見学を実施することができました。寒さを感じさせない3年生の元気に、職員の皆さんが総出で応えてくださいました。

*3年生社会科「いのちを守るしごと」、続いては内海幹部交番の見学を計画中です。予防も含め、万が一のために備え訓練を重ねる姿を、しっかり目に焼き付けていこうね。

1月12日(水)

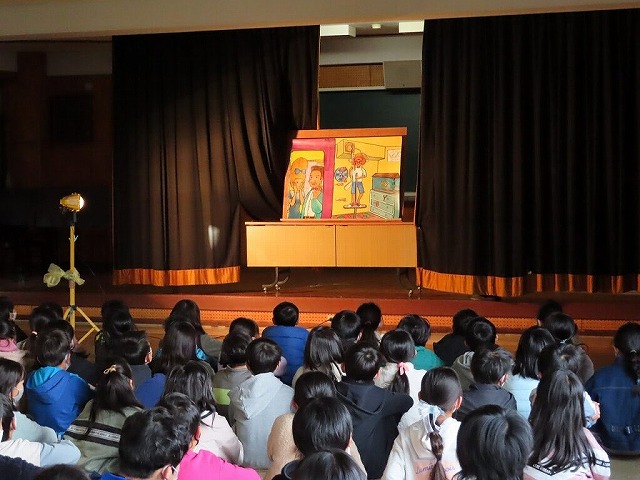

今日の読書タイムは、児童が楽しみしている「めだかの学校」の皆さんによる読み聞かせ会が開かれました。通常は年1回の大型紙芝居の読み聞かせですが、1回目の上演を2・3・6年生として、多目的室(旧視聴覚室)で行っていただきました。2回目の1・4・5年生は、教室での読み聞かせまで用意していただき、全校で本に親しむ時間を過ごしました。かつてのPTA活動を出発点として、その後自主的・継続的な活動として会員を募り発展し続けています。児童期に欠かせない「読み聞かせ」の世界に浸る環境のご提供に、改めて感謝申し上げます。

*感染症対策で、上演時間に気をつけ、換気しながら今年度の大型紙芝居は全校を2つに分けて上演しています。次回は、2月4日を予定しています。

1月12日(水)

町内での感染発表がない現状を踏まえ、本日2月4日(金)の授業参観案内を文書で配布しました。ご確認の上、ご予定をお願いいたします。なお、新型コロナ第6波の町内の感染拡大によっては、日程等を変更する場合がありますので、ご了解をお願いいたします。