令和5年5月22日(月)8:20~8:35 体育館 全校児童

今日の朝会では、「スポーツの魅力」について〇〇先生からお話がありました。野球、サッカー、ラグビー、スケートボードの4つの競技について、実際にキャッチボールを披露したり、それぞれのスポーツの魅力について紹介したりしました。先生のお話を聞いて、自分も挑戦してみたいなと思ったスポーツはありましたか?

令和5年5月22日(月)8:20~8:35 体育館 全校児童

今日の朝会では、「スポーツの魅力」について〇〇先生からお話がありました。野球、サッカー、ラグビー、スケートボードの4つの競技について、実際にキャッチボールを披露したり、それぞれのスポーツの魅力について紹介したりしました。先生のお話を聞いて、自分も挑戦してみたいなと思ったスポーツはありましたか?

令和5年5月18日(木)15:50~16:40

待ちに待った部活動がスタートしました。高学年の児童は部活動が始まるのを楽しみにしていました。とりわけ、4年生の児童は初めての部活動ということで、顧問の先生や先輩たちの話やアドバイスを真剣に聞きながら、少し緊張をしている様子でしたが、目を輝かせて生き生きと活動をしていました。

今日は初日ということで、初めにミーティング会場に集まり、活動日や大会などの年間計画を確認後、キャプテン・副キャプテンを決めました。その後、活動場所に移動して、準備運動をした後、それぞれの部活動で基礎的な内容の練習をしました。

今年度から部活動は原則火曜日と木曜日の授業後、最終下校時刻の10分前まで活動します。異学年の児童が互いに交流しながら、技能の向上を目指して活動していきます。

5年生児童29名は、5月16日(月)の午前中に豊丘にある「もっちり田んぼ」で、田植え体験をしました。

子どもたちは、田んぼに脚を入れることにドキドキ。田んぼは見た目よりも深く、子どものひざ下まで埋まってしまうほどでした。

苗を植える作業では、始めは上手に苗を植えることができませんでしたが、回数を重ねるごとにとても上手になり、苗を4~5本とってまっすぐに植えることができました。「ふるさと創生会」の方たちからも「どんどん上手になるね」とほめていただきました。どの子も最後まで笑顔で田植えをすることができました。

子どもたちは、泥に足を入れたときの冷たさや,田んぼに生息していた多様な生き物などに,感動した様子でした。また,米作りの一部分ではありますが,普段なかなかできない体験をすることで、子どもたちの学びにつながり、米作りの楽しさや大変さを実感することができました。これから夏に向けて、苗がすくすく生長し、秋に収穫の日を迎えるのが楽しみです。

今年度も「ふるさと創生会」の皆様にご協力いただき、いろいろな準備や田植え・稲刈りなどの体験活動でお世話をおかけします。一年間、どうぞよろしくお願いします。

令和5月17日(水) 1,2限1~3年 3,4限4~6年

5月とは思えないほど暑い日差しの中、体力テストを行いました。低学年は、50m走、ソフトボール投げ、立ち幅跳びの3種目です。一生懸命走ったり、跳んだり、投げたり……元気いっぱいです。「お願いします」「ありがとうございました」のあいさつも、多くの人がしっかりできていました。

高学年は、さらに種目が増えます。1回でも多く、1センチでも遠く、1秒でも速くをめざして、精一杯がんばる姿がたくさんみられました。みんな、去年より良い記録を出せたかな?

令和5年5月16日(火)9:00~10:45 プラスチック工業団地内

晴天に恵まれ、本日午前中にプラスチック工業団地内で今年度1回目のPTA資源回収を行いました。令和5年度のPTA委員の皆様、一般PTA会員の皆様、教職員の総勢18名が、兼弥産業様始め、プラスチック工業団地内の12の企業様に提供していただいた段ボールをパッカー車に積み込む作業をしました。最高気温29度、少し汗ばむくらいの天気でしたが、皆さん黙々と作業をしていました。ご協力くださり、ありがとうございました。

第2回資源回収を10月24日(火)に実施する予定です。ご参加、ご協力いただきますようお願いいたします。

令和5年5月15日(月)8:20~8:35 体育館 全校児童

皆さんにとって、教室はどんなところですか。

楽しいところ? 勉強するところ? 我慢するところ?

静岡県の学校の先生だったまきたしんじさんという方が作った詩を紹介します。

題は「教室はまちがうところだ」です。どういうことでしょうね。

長い詩なので、はじめの部分を読みますね。

教室はまちがうところだ まきたしんじ

教室はまちがうところだ みんなどしどし手を上げて

まちがった意見を 言おうじゃないか まちがった答えを 言おうじゃないか

まちがうことをおそれちゃいけない まちがったものをワラっちゃいけない

まちがった意見を まちがった答えを ああじゃあないか こうじゃあないかと

みんなで出しあい 言い合うなかで ほんとのものを見つけていくのだ

そうしてみんなで伸びていくのだ

この詩はまだまだつづきますが、この辺で止めておきますね。

はじめから正しい答えが分かっていたら、教室で勉強する必要がありません。一つの答えがあったとしても、その答えにたどり着く道はいくつもある場合もあります。みんなで考えを出し合って正しい答えや考えを見つけていくのですもし間違えたって、そこからみんなで知恵を出し合って考えていくことが、楽しく学ぶことにつながります。ただ、そのとき大事なことがあります。それは、友達や先生の言うことをしっかり聞くことです。「しっかり聞く」、「一生懸命考える」、「自分の考えを言う」この3つが出来て楽しく学ぶ教室になります。 みなさんも間違えを恐れずに、友達の間違った答えを笑わずに、ああでもないこうでもないと考えて、友達や先生と一緒に学んでいける教室を作ってください。

令和5年5月8日(月)

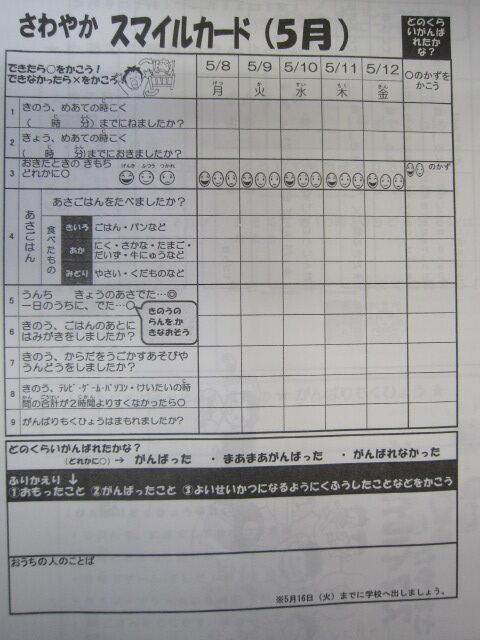

今週5月8日(月)から12日(金)は、スマイル週間です。本校では、隔月、月初めの1週間をスマイル週間とし、学校で毎朝、生活点検カード「さわやかスマイルカード」の記入をして、自分の生活を振り返る取組を行っています。

点検項目は、「早寝・早起き・朝ごはん・朝うんち・歯みがき・メディア時間・運動・がんばり目標」です。がんばり目標は、健康に過ごすために自分で立てた目標です。

ゴールデンウイーク明けの1週間、毎日、自分の生活を振り返ることで、規則正しい生活を取り戻し、健康に過ごしてほしいです。最終日の12日(金)にスマイルカードを家庭に持ち帰りますので、保護者の皆様には点検項目ごとの達成状況と「ふりかえり」をみていただき、「おうちの人のことば」を記入の上、16日(火)までに担任へ提出してください。ご協力をお願いします。

令和5年5月2日(火)

このたび、新型コロナウイルス感染症法上の位置付けについて、5月8日付けで5類感染症に移行されることとなりました。国や県からの通知等をふまえ、今後の学校生活における感染症対策について、下記のとおりといたします。お子様が安心安全な学校生活を送ることができますよう、ご理解とご協力をお願いいたします。

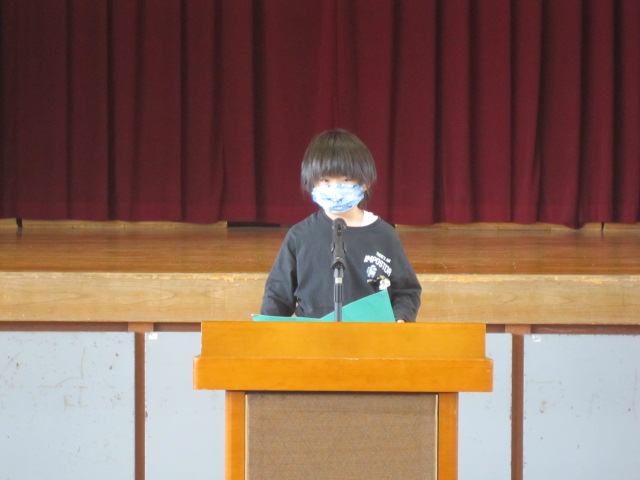

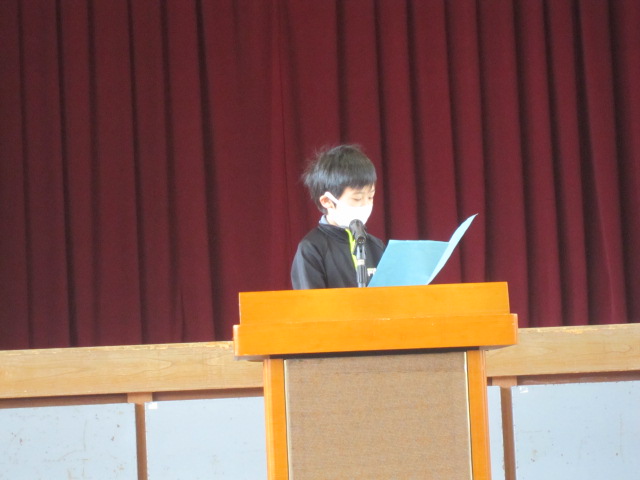

令和5年5月1日(月)8:20~8:35 体育館 全校児童

風薫る5月。早いもので今年度が始まって一か月が経ちました。季節の変わり目ということもあり、先週は体調不良による欠席者が多かったです。過ごしやすい季節を迎えましたので、生活のリズムを整え、皆健康に落ち着いた学校生活を送ってほしいものです。

今日の朝会では、2年生から6年生までの各学年の代表が全校児童の前でスピーチをしました。代表児童は一学期の目標や抱負を堂々と発表することができました。朝会で行うスピーチは聞き手を意識した話し方を身に付け、表現力を養う場になっています。また、発表者に注目をして話を集中して聞くことで、聞く力を身に付ける場にもなっています。

学年が一つずつ上がり、子どもたちはどの子もやる気に満ちあふれています。自分の好きなことや得意なことを伸ばすとともに苦手なことや今までやったことがないことにも挑戦して、できることを増やし、自分の成長を実感してほしいです。

学校では、引き続き基本的な感染症への対策(三密の回避・手指消毒・換気等)を徹底し、児童が安心・安全な学校生活を過ごすことができますよう、細心の注意をはらって学校教育活動を進めて参ります。ご家庭におかれましても、お子さんの健康観察を丁寧に行っていただきますよう、お願いいたします。

令和5年4月28日(金)3限 教室→運動場→町役場 参加児童126名(欠席11名)

大規模地震の発生に備えて、避難訓練を行いました。「授業中に地震が発生した」という想定で、地震による揺れが収まるまでの一次避難をしました。机の下にもぐり、頭部を保護しながら、静かに待つことができました。

次に校舎の倒壊のおそれに対し、運動場への二次避難をしました。担任の先生の指示を聞いて、短時間で全員無事に避難することができました。

その後、「津波警報が発令された」という想定で、高台への三次避難をしました。南知多町役場まで、各学年一列で少し早足で歩いて移動することができました。役場南の横断歩道を横断する際、駐在さんに交通安全指導をしていただきました。おかげで無事に避難をすることができました。ありがとうございました。

最後に役場庁舎東の駐車場に126名の児童全員が集まり、避難訓練の振り返りをしました。天候に恵まれ、気温が上昇する中での訓練でしたが、熱中症への対策も取りながら、皆真剣に取り組むことができました。今日の避難訓練を通して、非常時には自分で考えて行動することが大切であることを学びました。